关于第一人称,汉语中有很多词语,比如我、吾、余、俺、在下、鄙人等,先秦时还常用“朕”。其中,在下、鄙人是自谦之称,很容易理解,但我、吾、朕等文字,如何演化为第一人称?

甲骨文出土后,虽然没能破解上述疑问,但其中不少文字的早期形态,却改写了传统认知,比如“我”这个字,本义与第一人称并无关系,而是一件凶残的大杀器,东汉许慎《说文》对此解读有误。

东汉许慎《说文解字》:“我,施身自谓也。或说我,顷顿也(向一边倾斜)。一曰古杀字。”因此,许慎认为“我”有三意,但以甲骨文看,唯有“杀”意接近。

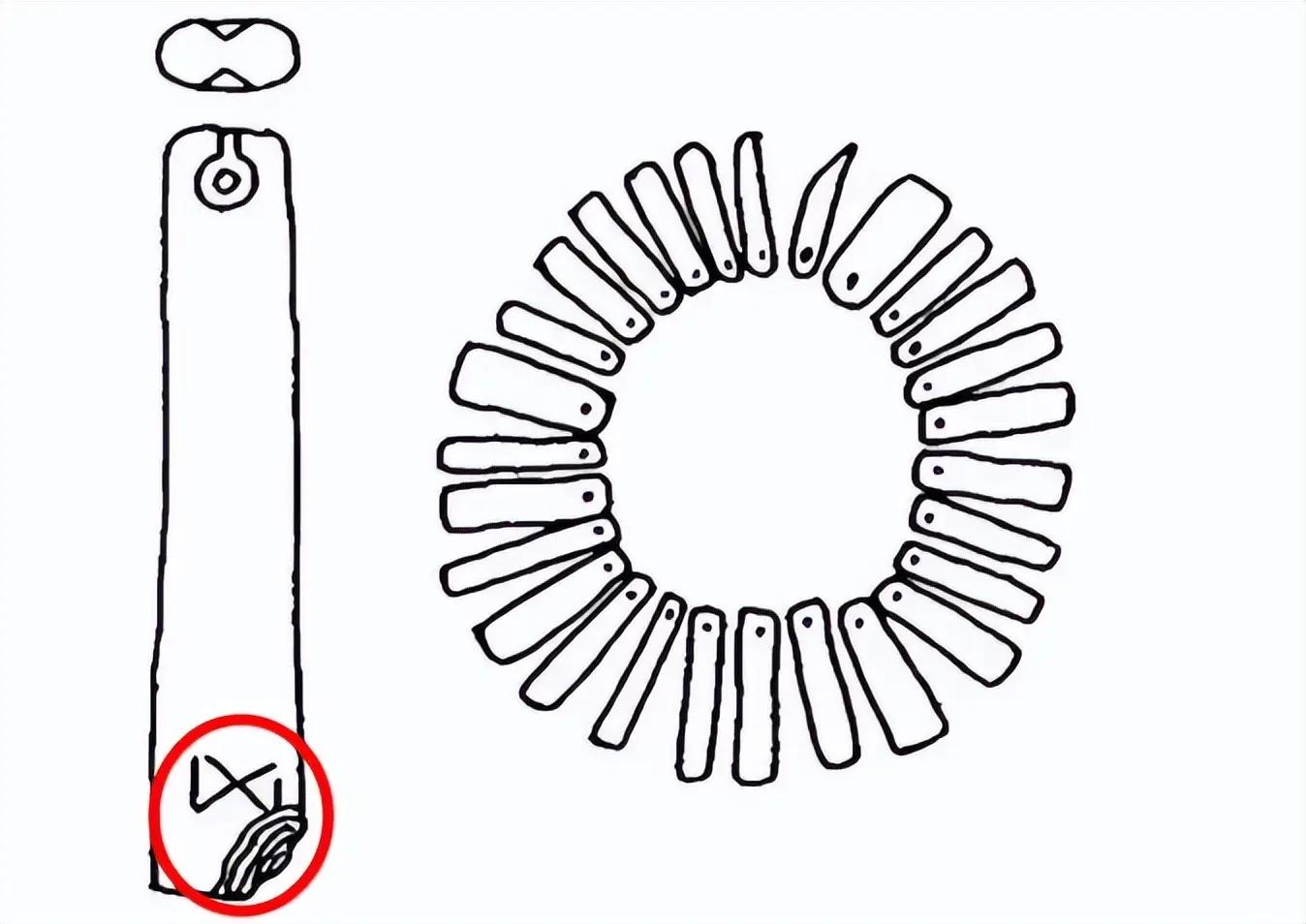

甲骨文中的“我”,整体造型像一柄大斧,但斧口有一排锋利的锯齿,因此肯定是一件大杀器,与“戈”没有关系,只是后人不知情而演化出了“戈”。

下图可见,A为甲骨文、B为早周金文、C晚周金文、D为秦代小篆,AB两图中的煞气一目了然,许慎应该没能看到更早的我字,故而作出了错误判断。南唐徐锴认为“我,从戈者,取戈自持也”,显然错的更离谱。

陈政《字源谈趣》指出:“我”是奴隶社会里一种用来行刑杀人和肢解牲口的凶器,叫作wǒ,古代也有人把这种锯斧叫作“锜”。

因为“我”是大杀器,那么转变为第一人称的逻辑可能这样:以“我”震慑他人,或者“手持大戉,呐喊示威”,让“我”这件凶器成为自己的代表,由此“我”就逐渐有了“自己”之意。因此,“我”一度既代表凶器、又代表“自己”。

战国之后,“我”被更优秀的凶器淘汰,退出了历史舞台,于是“我”就不再表示凶器,而只剩下自己之意,如此就成为了第一人称。

商朝覆灭之后,很多历史也随之被埋葬,甲骨文出土之后,让商朝历史得以展露一角,其中就有史书阙载的一个诸侯国——“我国”!

按理说,“我”如同“戈”、“剑”等一样属于凶器,不应该成为国家或族群称号,但是甲骨文却颠覆认知,商朝真有一个“我方国”、“我族”。

比如:《甲骨文合集》5525记载“丁丑卜,韦贞:使人于我”,即商王派遣使者出使“我”国;还有“我来三十”、“我以千”、“于我师”等,说明“我方国”臣服于商朝,向商王朝敬献贡纳。

殷墟考古中,还出土了不少“我族”的青铜器,比如“我尊”、“我祖丁觯”、“我父乙觯”等。有器留存,说明此族较为发达;而器在商都殷墟,说明此族非同一般;以铭文看,“我族”应与商朝王族有关。

问题有二:一是“我国”为何以“我”为国号、族称?二是“我国”地望何在?

首先,因为“我”的特殊性,因此以“我”为号的原因,大概是善于制造、使用这种武器的部族叫“我”,或某个地方特产“我”,故而出现了“我地”、“我国”、“我族”。

其次,甲骨文记载“癸卜,其舟囗我人”,说明“舟地”应与“我地”接近,而“舟地”极有可能在河南新郑一带,因此学者综合判断认为“我地”在河南兰考县一带。

不过,进入西周以后,“我族”没有发现再有铜器,可能因为与商朝王族关系太近而被周人消灭了。

作为第一人称的“我”,起源发展相对清楚,而“吾”字就很神秘了。

“吾”始见于西周金文,表示说话的人自己,除了表示第一人称外,没有其他含义。其中,下部“口”代表说话,但上部“五”却有着特别的历史。

因为,距今万年左右的彭头山遗址(上图)、距今7000多年的秭归柳林溪遗址、良渚文化遗址、甲骨文等里面,都出土过这个字,即“五”字传承使用了上万年,因此“五”在上古文化中必然具有特殊的含义。如此,以“吾”代表具有唯一性的“自己”,就显得特别神秘了。

双保保险柜售后服务维修号码实时反馈-今-日-汇-总(双保保险柜保险柜怎么打开)

2025-09-12 16:11:13

双保保险柜售后服务维修号码实时反馈-今-日-汇-总(双保保险柜保险柜怎么打开)

2025-09-12 16:11:13

铭普保险柜全国24小时售后维修服务客服热线(铭普保险柜新保险柜怎么设置密码)

2025-09-12 16:09:12

铭普保险柜全国24小时售后维修服务客服热线(铭普保险柜新保险柜怎么设置密码)

2025-09-12 16:09:12

桃李世家保险柜用户售后服务中心实时反馈-今-日-资-讯(桃李世家保险柜保险柜怎么样)

2025-09-12 16:08:28

桃李世家保险柜用户售后服务中心实时反馈-今-日-资-讯(桃李世家保险柜保险柜怎么样)

2025-09-12 16:08:28

迈途森保险柜售后24小时联系方式维修查询实时反馈-今-日-更-新(迈途森保险柜保险柜怎么转)

2025-09-12 16:06:59

迈途森保险柜售后24小时联系方式维修查询实时反馈-今-日-更-新(迈途森保险柜保险柜怎么转)

2025-09-12 16:06:59

名盾保险柜售后服务热线(各区/24小时)统一客服热线(名盾保险柜保险柜怎么样)

2025-09-12 16:06:50

名盾保险柜售后服务热线(各区/24小时)统一客服热线(名盾保险柜保险柜怎么样)

2025-09-12 16:06:50